穿耳、戴耳環看似正常不過,但不少人忽略了打耳洞有可能引發蟹足腫的風險。事實上,一個細小的耳洞也是一個傷口,如果本身屬於蟹足腫體質,加上傷口護理不當,就有可能出現蟹足腫。

K(化名)天生「貪靚」,17歲那年就與朋友一同到旺角的小商場穿耳洞,起初相安無事,豈料約半年後,耳珠上的傷口長出如黃豆般的「肉芽」。K以為只是普通發炎,一直置之不理,最多用頭髮遮掩。然而,腫塊不但沒有消失,反而越長越大,而且痕癢刺痛,令K不得不看醫生,才得知原來自己已患上「蟹足腫」(keloid)。

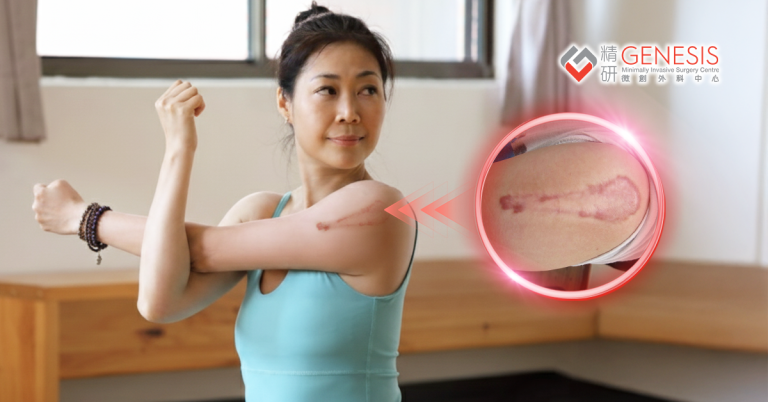

因穿耳洞而形成蟹足腫相當常見,在耳珠和耳骨位置皆有可能發生,初期或小如黃豆,但隨時越變越大。事實上,類似K的個案並不罕見。

蟹足腫體質打耳洞要注意甚麼?

據統計,大概每100人就有3人屬遺傳性的「疤痕體質」,容易因穿耳、暗瘡、注射疫苗等小傷口而患上蟹足腫。因此,對於疤痕體質或有蟹足腫家族史的人士,最好是避免製造任何不必要的傷口。但若真要穿耳,蟹足腫體質打耳洞有甚麼要注意?

立即觀賞影片,了解蟹足腫體質打耳洞注意事項!

四大打耳洞要點 預防耳洞蟹足腫

- 慎選穿耳店舖

不少人忽略了穿耳洞其實是一項入侵性的過程,以為隨便到任何一間飾物店接受服務即可。事實上,任何造成傷口的程序都有一定風險。因此,選擇穿耳店舖的時候,應留意店舖的信譽、衛生情況等,以減低受感染及發炎的風險。 - 小心護理傷口

穿耳後必須保持傷口清潔,並避免弄傷耳洞。初期應避免游泳及進行劇烈運動,亦應避免接觸香水、噴髮劑等刺激物。穿耳店舖一般會提供專用消毒液,可按指示為傷口清潔。此外,睡覺時應盡可能躺睡,以免側睡時壓傷耳洞傷口。 - 注意耳環材質及設計

一般而言,純白金、純金、925以上純銀、純鈦的耳環較不容易引起過敏發炎,而含有鎳(nickel)或鉻(chrome)的則有較高風險。然而,對於不同材質的反應因人而異,當事人應按自身情況小心挑選。另外,應盡量選擇輕巧的耳環,以免耳環的重量拉扯傷口。 - 持續觀察及跟進

穿耳後的初期,應密切觀察傷口的狀況。如有發炎或懷疑疤痕增生的跡象,應盡快求醫。醫生會因應情況,建議合適的處理方法,以至一些預防性質的治療,例如除疤產品及壓力治療。值得注意的是,蟹足腫不一定在傷口形成初期出現,「潛伏期」可達一年半載甚至更長時間,而蟹足腫一旦形成,便不會自行痊癒。

總括而言,蟹足腫體質打耳洞不行嗎?

最好不要,因為最佳預防蟹足腫的方法就是避免製造傷口;然而,若必須打耳洞,應尋找有耳洞蟹足腫治療相關經驗的醫生評估及處理,其後要妥善處理傷口,而當傷口有異常,就要立即求醫,及早預防蟹足腫形成。

常見疑問

由於打耳洞是入侵性的程序,於認可的醫療中心,在無菌空間以及高度衛生的情況下,由專業的醫療人員進行會較為安全,而且配合後續的跟進,有助減低傷口發炎及形成蟹足腫的風險。

壓力治療是常見的耳洞蟹足腫治療方法。傳統使用的耳部壓力夾可能會對患者的日常生活造成不便,而本中心早年自行研發出由3D打印技術製作而成的壓力耳環,目前已推出第二代的改良產品,不僅尺寸輕巧,而且佩戴舒適,外型亦與一般耳環相似,有助患者持續佩戴而減低對生活的影響。

- 保持傷口清潔乾爽:每次觸碰耳洞前,先清潔及消毒雙手;沐浴或洗頭後,可用生理食鹽水輕輕擦拭耳洞及周圍,以去除髒污與分泌物。洗頭、洗臉或沐浴後應用吹風機(冷風或低溫風)吹乾,避免長時間浸水或游泳,以減少感染風險。

- 轉動耳針:傷口尚未癒合時,建議每日輕轉穿耳耳針幾圈,促進耳洞塑形與避免皮膚黏連,有助耳洞定型。轉動時若感疼痛或卡住,可能表示傷口尚未癒合,應避免強行轉動。

- 耳針不宜隨意取下:耳洞尚未定型期間勿隨意將穿耳針拔除或換耳環,以免耳洞過早癒合導致無法重新穿戴。通常耳垂部位需護理3至6週,耳軟骨部位甚至更久。

- 避免刺激與拉扯: 避免觸碰耳洞、拉扯頭髮、戴過緊的衣物與圍巾,以免抓傷或引發發炎。